ぷっくりと肥大した葉と可愛らしいピンクの花が特徴の植物ですが、カンガルーポケットをどのように育てれば良いのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。

こちらで管理してみて分かった事をまとめてみましたので、宜しければ参考にしてみて下さい。

本種の生態と育成難易度について

カンガルーポケットはディスキディアと呼ばれる種類の一種です。

学名は「Dischidia pectenoides」で別名「フクロカズラ」とも呼ばれています。

ディスキディアの多くは「着生植物」の仲間となっています。

着生植物について調べてみると、地面に根を生やして成長するのではなく、他の樹木などに絡み付いて(着生)地表部よりも高い位置で成長する植物の事のようです。

一般的な植物と異なり、特殊な生態から管理方法はやや難しいです。

ディスキディアの管理方法について

着生植物は自生地では樹木や岩になどに着生していることから、地表に生える植物よりも水分を補給しづらい環境にあります。

ディスキディアは降雨と霧をうまく利用して水分補給を行います。

土に根を生やして水分を吸水する事ができないので葉表から吸水する性質があるのです。

生き物は水がないと生きてはいけませんが、ディスキディア水がしばらく補給できなくても生き抜けるように貯水できる器官が備わっております。

こういったことから、ある程度「乾燥に耐性」があるようです。

また霧が発生する環境を再現する事で、うまく管理する事ができます。

霧は霧吹きで噴霧する事で代用しますが、実際に発生する霧の時間帯は夜~朝方頃となりますので、噴霧も同じ時間帯に行います。

「乾燥したら霧吹き」を繰り返す必要があるので、毎日というほど手間がかかる品種といえます。

また、ディスキディアの多くは寒さに弱いので、できれば10℃を下回らない環境で管理すると安全です。

綿毛状の種子

ピンクの可愛らしい花ですが、開花後はすぐに種をつくります。

実はこの種が非常に厄介で、熟すと中から綿毛状の種子が出てきます。

開花に気づかず、そのまま放置していると綿毛が周りに散乱しています。

綿毛たんぽぽの同様、風によって遠くに飛ばすタイプの種子のようです。

室内で管理する場合は、周りが汚れてしまいますので、開花後は種子を取り除いた方が無難かもしれません。

種を播種して株を増やす方もおられるようです。

開花後は種になるのが早く、このような細長の形状をしています。

ジブンもいつ結実したのか分かりません。

摘み取ると白い液体が出ます。

この液体はベタベタしており、人によっては皮膚がカブるので注意してください。

中に入っている種子です。

まるで綿毛タンポポのようですが、こういった種は「風散布型種子」と呼ばれており、種をより遠くへ飛ばす為に進化したものとされています。

爆裂魔法が炸裂する前に摘み取ろう!

害虫について

育ててみて分かった事はカンガルーポケットは新芽にアブラムシがつきやすいという事です。

室内管理していても、いつの間にか発生しています。

アブラムシの成虫は羽を付けているので、飛んできたてついたのか用土に卵が残っていた事になります。

画像をみていただくと分かりますが、アブラムシに吸われて葉が白く掠れたようになっています。

すぐに駆除をしないと被害が拡大していきますので注意してください。

一度傷んだ葉は元には戻りません。

またアブラムシは増えるスピードは尋常ではないほど早いので薬剤などで早めに駆除しましょう。

近年は環境に配慮した薬剤が人気のようですが、水を霧吹きするだけで抑制・予防効果があるので、試してみてください。(環境配慮型薬剤はこちら)

最近の霧吹きについては過去記事を参考にして下さい。

育成日記

2021

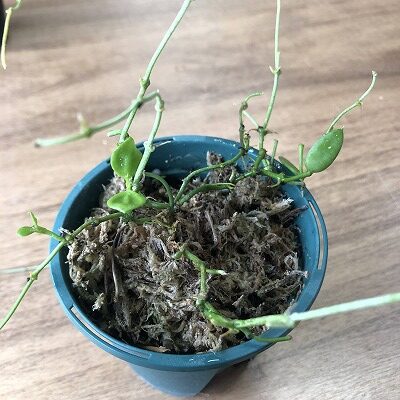

8/4 成長記録開始

一般的なディスキディアの管理方法を参考に、それぞれカンガルーポケットを室内で育成していきます。

名称は個体Aと個体Bとします。

緑の硬質ポットが個体A、黒の育苗ポットが個体Bです。

個体Aには、いわゆるポケットと呼んでいる貯水嚢は無く、個体Bには貯水嚢があります。

個体Aの用土は水苔、個体Bの用土はヤシ殻バークです。

2個体ともアブラムシにやられてしまいました。

アブラムシは葉の栄養を吸うときに傷をつけるので、擦り切れたような状態になり見た目が良くありません。

ほかにもウイルスを媒介する場合がありますので、非常にウザい存在です。

また飛んできて悪さをしないように今流行りのコバエを捕獲するキットを装着しています。

うまく捉えているようです。

コバエ捕獲キットはこちら

8/23 個体Aに変化がある

遠目では何も変わってないように思いますが、変化がありました。

個体Aをよくみると新芽が展開しています。

個体Bは特に変化はありませんでした。

8/25 傷んでいる葉を除去

そのまま育てても見栄えが悪いので、思い切って葉を全部落としてみました。

新しく芽吹いてはいるので、枯れることはないと見込んでの行いです。

8/30 管理方法を変えてみる

エアコンのついた室内で管理していますので、湿度が低くなっていたように思います。

そこでビニール袋を使って高温多湿を保つ実験をしてみました。

はたして成長具合にどのような影響が出るのでしょうか。

9/8 その後の状況

【個体Aの状況】

せっかく新しい葉が展開しましたが、落葉してしまいました。

【個体Bの状況】

株元から新芽が出てきていました。

9/16 個体Aに異変

【個体Aの状況】

弱っていたところに急激な環境変化が加わり、耐えられなかったようです。

この後、枯れてしまいました。ごめんなさい。

【個体Bの状況】

こちらは順調です。

別の新しい新梢がみられます。

10/15 個体Bにも異変

貯水嚢が腐っているようです。

何が起きたかというと、高湿度での管理が成功したので、再びビニールで覆い、湿度を高めた環境で育てました。

明るさも必要と思い、そのまま少しだけ明るい場所へ移動したところ、直射日光が当たってしまいました。

その結果、貯水嚢に葉焼けが起きてしまいました。

そこからダメージが広がり、この後個体Bも枯れてしまいました。(申し訳ない;)

今回は2鉢とも復活に失敗してしまいましたが、新たな情報を掴みました。

ツルが上へ向いていないと成長が止まる性質があるとの事です。

これは大きな情報でした。

カンガルーポケットの成長にはツルが登っていける支柱が必要なようです。

2022

1/24 新しい個体で成長日記再開

「このままじゃ終われない!」という事で、新たな個体で育ててみることにしました。

今回は害虫にヤられていない個体です。

多少葉にシワがあるようです。

2023

6/1 約4ヶ月後の様子

前回の撮影から早くも4ヶ月以上経過した状況です。

時間は経過しておりますが、花を咲かせたり葉やポケットに出ていたシワは無くなりましたが、あまり成長していないように感じます。

ここまで成長の遅い品種なのでしょうか?

今回は簡易的な支柱を立てて植え替えました。

7/24 初めて感じた成長の確信

ここへ来て、ようやく成長の兆しが現れました。

新しい芽が伸び始め、全体的に張りがあり、青々しい状態になりました。

カンガルーポケットにとって成長環境が整った事が伺えます。

ちなみに今回はビニールなどの小細工はしておりません。

これまでカンガルーポケットを育ててきて初めて気がついた事があります。

ディスキディアの土は乾燥気味に育てないと蒸れて枯れてしまうとの情報がありましたので、これまでカンガルーポケットもそのように育てておりました。

確かに蒸れたり枯れたりはしませんでしたが、成長もしなかったのです。

jibunは植物の変化をみたくなり、土を湿らせて管理する事にしました。

すると、これまで全く成長をしなかったカンガルーポケットが成長を始めたのです。

つまり、カンガルーポケットはしっかり水やりを行わないと成長しないのではないかという事です。

用土を乾かして育てるというのはディスキディアの一般的な管理方法であり、カンガルーポケットにとっては少し違うのではないかと感じました。

はじめに育成した個体も乾燥気味に育ててしまい、水切れしやすい状況が重なり、すべて落葉してしまいました。

冬に土を湿らせた方が良いのかは現段階では不明です。

9/26 成長を続ける

検証開始から約8ヶ月後(前回より約2ヶ月後)の様子です。

管理方法を変えてからは、その後も順調に成長してくれるようになりました。

ちなみに今回の用土も水苔なので乾きにくいです。

このままで支柱を超えてしまいそうです。

シワのよって色の薄くなった貯水嚢は状態が良くなってきました。

脇芽も増えて株も充実してきました。

10/23 支柱にツルが絡まる

約9ヶ月後の様子です。

さらにボリューム感が出てきました。

ツルが支柱に絡まるくらい長くなってきたので手で絡めました。

もっと成長してほしいので育成ライトの真下へ移動してみました。

12/18 冬のカンガルーポケット

手で絡めたツルは下向きになったためか成長を止めてしまいました。

見栄えもありますが、ツルを成長させたいのであれば高さのある支柱にした方が良いかもしれません。

12月に入り、寒さの影響を受けたのかポケットが黄色く変色してしまったようです。

寒い時期は用土の湿り気具合を迷いますが、ほのかに湿らせて管理する予定です。

また、少し失敗した点もありました。

調子に乗って育成ライトのすぐ下に移動させましたが、威力が強いせいか葉の色が薄くなってしまいました。

カンガルーポケットは強い光に当てると葉が薄くなる傾向があるようです。

暗い環境で育てるのは良くないでしょうが、強い光で育てるよりは柔らかい光での管理の方が合っているのかもしれません。

成長記録の開始直後も葉の色が薄めでしたが、後半には緑色に戻りましたので、もしも葉が薄くなってしまっても、ある程度まで緑色が復活するようです。

まとめ

- 水やりは霧吹きで代用

- 湿度(しつど)を好む

- 寒さに弱い

- 風通しの良い場所を好む

- アブラムシがつきやすい

- アブラムシは霧吹きで予防可能

- ツルは下向きでは成長しない(支柱が必要)

用土は乾燥気味にする用土はやや湿らせて管理すると成長する- 強光に弱い

【訪問者のコメント欄】